В качестве источников возбуждения спектров в атомно-эмиссионном спектральном анализе наиболее часто используют различные плазменные разряды в газе: искровой, дуговой, тлеющий, высоко-частотный (индукционный и емкостной), СВЧ и др., а также их комбинации. Наибольшее распространение при анализе металлов и сплавов получили электроискровые, дуговые и тлеющие разряды.

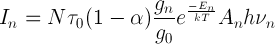

В общем виде интенсивность линий спектра нейтральных атомов данного химического элемента в плазме описывается выражением:

(1)

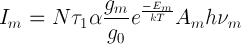

Интенсивность спектральных линий однократно ионизированных атомов (однозарядных ионов) данного химического элемента в плазме описывается аналогичным выражением:

(2)

Здесь  — общее число атомов и ионов данного химического элемента в излучающем облаке разряда;

— общее число атомов и ионов данного химического элемента в излучающем облаке разряда;

— степень ионизации атомов;

— степень ионизации атомов;

,

,  ,

,  — статические веса соответствующих уровней;

— статические веса соответствующих уровней;

и

и  — энергия возбуждения атома и иона;

— энергия возбуждения атома и иона;

— температура разряда;

— температура разряда;

и

и  — вероятность спонтанного излучения атома и иона с соответствующего уровня,

— вероятность спонтанного излучения атома и иона с соответствующего уровня,

и

и  — частоты соответствующих спектральных линий,

— частоты соответствующих спектральных линий,

и

и  — времена пребывания в разряде атомов и ионов, соответственно.

— времена пребывания в разряде атомов и ионов, соответственно.

Выводы

Таким образом, измеряя интенсивность некоторой спектральной линии элемента, можно определить концентрацию  этого химического элемента в плазме. Но предметом количественного спектрального анализа является определение концентрации того или иного химического элемента не в плазме, а в анализируемой пробе.

этого химического элемента в плазме. Но предметом количественного спектрального анализа является определение концентрации того или иного химического элемента не в плазме, а в анализируемой пробе.

Для того, чтобы определить концентрацию  химического элемента в анализируемой пробе по результатам измерения интенсивности линий спектра этого химического элемента, необходимо знать зависимость концентрации

химического элемента в анализируемой пробе по результатам измерения интенсивности линий спектра этого химического элемента, необходимо знать зависимость концентрации  определяемого химического элемента в плазме от его концентрации в анализируемой пробе:

определяемого химического элемента в плазме от его концентрации в анализируемой пробе:  .

.

Функция  описывает особенности поступления атомов анализируемого элемента из пробы в разряд. Эта функция может иметь очень сложный характер, завися не только от концентрации определяемого элемента, но и от концентраций всех элементов в пробе (этот факт отражен тем, что обозначение концентрации

описывает особенности поступления атомов анализируемого элемента из пробы в разряд. Эта функция может иметь очень сложный характер, завися не только от концентрации определяемого элемента, но и от концентраций всех элементов в пробе (этот факт отражен тем, что обозначение концентрации  заключено в фигурные скобки), а также и от времени воздействия разряда на пробу, температуры пробы, от вида межэлементных химических связей в пробе и т.д.

заключено в фигурные скобки), а также и от времени воздействия разряда на пробу, температуры пробы, от вида межэлементных химических связей в пробе и т.д.

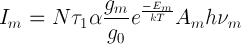

Формула (1) приобретает вид:

(3)

На первый взгляд может показаться, что формула (3) бесполезна на практике для аналитических целей из-за наличия в ней многих неизвестных или недостаточно точно известных атомных констант, температуры и сложной, также, вообще говоря, неизвестной функции  . И это перечеркивает, несмотря на всю ее привлекательность, саму идею количественного атомно-эмиссионного спектрального анализа — определять концентрации элементов в пробе по интенсивностям эмиссионных спектров. Читать дальше ›

. И это перечеркивает, несмотря на всю ее привлекательность, саму идею количественного атомно-эмиссионного спектрального анализа — определять концентрации элементов в пробе по интенсивностям эмиссионных спектров. Читать дальше ›